«خناق المصيدة» : حملة قمع جزائرية عابرة للحدود بحق المعارضين

تقرير جديد يكشف عن اتجاهات مقلقة لقمع النشطاء الجزائريين في الخارج

26/11/2024

نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم تقريرًا جديدًا يكشف عن استراتيجية قمع موسعة وعابرة للحدود، تستهدف بها الحكومة الجزائرية بشكل منهجي النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج. إذ يستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان "خناق المصيدة: توظيف الجزائر للقمع العابر للحدود الوطنية لخنق المعارضة"، كيف تستخدم الحكومة الجزائرية مجموعة من الآليات لإسكات المعارضة خارج حدودها، في تشابه مقلق مع الممارسات الاستبدادية لدول مثل الصين ومصر.

يستند مركز القاهرة في توثيقه للقمع العابر للحدود في الجزائر، في الفترة بين 2020 إلى 2024، إلى 19 مقابلة معمقة شملت 21 حالة، لنشطاء يعيشون في الخارج وأفراد من عائلاتهم ومحاميهم. كما اعتمد أيضًا على تحليل شامل للمصادر الأولية، مثل قرارات المحاكم، وطلبات التسليم، وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

تلاحق الحكومة الجزائرية النشطاء في الخارج بشكل متزايد، مستهدفة بشكل خاص المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذه ليست مجرد استراتيجية معزولة، وإنما جزء من حملة شاملة لقمع دعوات التغيير، وفرض رقابة صارمة على خطاب المعارضة في البلاد

يحذر التقرير من أن تدابير الجزائر العابرة للحدود تهدف إلى تقويض أصوات النشطاء في الخارج، حيث يتمتعون بحرية التعبير والحماية من بطش السلطات الجزائرية؛ إذ يقيم معظمهم في بلدان ديمقراطية، تكفل لهم حق الوصول لمنصات الحوار، لتحدي روايات الحكومة الجزائرية، وتسليط الضوء على قضايا الحكم. ورغم ذلك، يمتد بطش الحكومة الجزائرية إليهم في الخارج، ويواجه معارضتهم بآليات الترهيب حتى في الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة من هذه السيطرة الاستبدادية.

وثق مركز القاهرة عدة أساليب للقمع العابر للحدود، بما في ذلك الضغط الدبلوماسي على الدول الأجنبية المضيفة لاحتجاز أو تسليم النشطاء، وحظر السفر لتقييد تحركاتهم، فضلاً عن المضايقات التي تستهدف عائلات النشطاء وداعميهم داخل الجزائر. هذه الآليات تهدف إلى إسكات أصوات النشطاء الجزائريين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

تتمحور استراتيجية القمع الجزائرية حول توظيف نظريات المؤامرة لتصوير المعارضة كجزء من مخطط مدعوم من الخارج لزعزعة استقرار الأمة. ومن ثم، تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء كـ "عملاء" لدول معادية، بينما تنشر الحكومة الجزائرية مناخًا من الخوف والشك في الداخل لتبرير إجراءاتها القمعية. وقد أكد الرئيس تبون مرارًا على هذا الخطاب، مدعيًا أن التدخل الأجنبي يقف خلف الاحتجاجات والمعارضة. فعلى سبيل المثال، بعد حرائق منطقة القبائل عام 2021، اتهم الرئيس الجزائري المغرب وإسرائيل بالتحريض على الاضطرابات. ورددت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة هذه الاتهامات، داعمة فكرة أن النشطاء، في الداخل أو في الخارج، هم بيادق لقوى خارجية. وهي رواية كاذبة تنبني على أساسها فيما بعد الإجراءات القضائية ضدهم.

في تقريره، طالب مركز القاهرة المجتمع الدولي بالاعتراف بقمع الجزائر العابر للحدود باعتباره تهديدًا متزايدًا لحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فورية لحماية هؤلاء المعارضين في الخارج. مشيرا إلى إن الفشل في معالجة آليات القمع في الجزائر من شأنه أن يشجع الأنظمة الاستبدادية المشابهة، ويسمح لها بتوسيع نطاق القمع على مستوى العالم، وإضعاف الحريات الديمقراطية في كل مكان. كما شدد التقرير على الحاجة الملحة إلى ضمانات دولية منسقة ضد القمع العابر للحدود.

ففي الوقت الذي تكثف فيه الدول الاستبدادية جهودها لقمع المعارضة خارج حدودها، ينبغي على العالم أن يستجيب بحماية ملموسة لدعم حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا.

«خناق المصيدة يحاصرنا من كل جانب»

توظيف الجزائر للقمع العابر للحدود الوطنية لخنق المعارضة

الملخص التنفيذي

في 25 أغسطس 2021، الساعة الواحدة ظهرًا، اختطف رجال يرتدون ملابس مدنية سليمان بوحفص، وهو ناشط أمازيغي اعتنق المسيحية، يحمل صفة لاجئ من المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ويقطن في تونس في حي التحرير. ولمدة أربعة أيام، لم تتمكن أسرته من معرفة مكانه، وتملكتها الخشية من أن يكون قد تعرض للإخفاء القسري من جانب السلطات الجزائرية أو التونسية أو إحدى المجموعات المسلحة غير الحكومية. وفي أول سبتمبر، مثّل بوحفص أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في الجزائر، وتم إيداعه السجن متهمًا بـ 6 جرائم. وفي رد رسمي على استفسار الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، زعمت السلطات الجزائرية أن بوحفص عَبَرَ الحدود بين تونس والجزائر بشكل طوعي وتم إلقاء القبض عليه بواسطة حرس الحدود. بينما تشير ظروف القضية بقوة إلى أنه تعرض للاختطاف من جانب السلطات الجزائرية، وربما بتواطؤ من السلطات التونسية، وتمت إعادته قسرًا للجزائر حيثما واجه تهمًا زائفة، وخضع لمحاكمة جائرة، وتعرض للتعذيب. وفي 16 ديسمبر 2022، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات باتهامات زائفة بنشر أخبار كاذبة والمساس بسلامة وحدة الجزائر، وأيد الاستئناف الحكم. وفي 1 سبتمبر 2024 تم الإفراج عنه بعد أن قضى عقوبته في السجن.

قضية بوحفص كانت أول مثال موثق على سياسة الجزائر لسحق المعارضة خارج حدودها الوطنية، وكيفية تمدد نطاق أهداف حملتها القمعية لتتضمن أيضًا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المقيمين بالخارج، بعدما نجحت في إغلاق كل مساحات المعارضة داخل الجزائر منذ قمع انتفاضة الحراك الشعبية في 2019. هذا التوسع في القمع، يعكس رغبة النظام في إحكام سيطرته على المعارضة، بغض النظر عن الحدود الجغرافية.

وبعد واقعة اختطاف بوحفص، شهدنا عشرات الحالات الأخرى، التي استهدفت بشكل خاص النشطاء الذين يعيشون بالخارج.

يستعرض هذا التقرير نماذج متنوعة لتوظيف السلطات الجزائرية للقمع العابر للحدود الوطنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين، خلال الفترة بين 2020 و2024، مستندًا إلى 19 مقابلة، شملت 21 حالة، أجراها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع عدد من النشطاء بالخارج وأفراد من عائلاتهم ومحامين. بالإضافة إلى مراجعة شاملة للمصادر الأولية، بما في ذلك قرارات المحاكم، وطلبات التسليم، والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات الجزائرية ومسئوليها، وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

تلجأ النظم السلطوية في مختلف أنحاء العالم إلى القمع العابر للحدود الوطنية بهدف إسكات المعارضة خارج نطاق حدودها. على سبيل المثال، استهدفت دولًا مثل السعودية والصين ومصر وروسيا، المعارضة في الخارج، عبر مجموعة من التكتيكات، من بينها المراقبة والملاحقات القضائية وحتى الاختطاف. ويعكس تبني الجزائر لهذا النمط من التدابير مدى توغل السلطوية، والسعي للسيطرة على خطاب المعارضين وترهيبهم، بغض النظر عن مواقعهم.

يضمن هذا الشكل من القمع هيمنة سردية السلطات القمعية ومواجهة السرديات المعارضة؛ إذ غالبًا ما يتمتع النشطاء في الخارج، خاصة أولئك الذين يقيمون في بلدان ديمقراطية، بحرية التعبير عن آرائهم. ومن ثم، تقديم وجهات نظر متنوعة، وتحدي الروايات الرسمية، وانتقاد أسلوب الحكم، وهي ممارسات تتسم بالصعوبة والخطورة بالنسبة للنشطاء المحليين.

إن القمع العابر للحدود الوطنية يخنق هذه الأصوات، ويرسخ الشعور بالخوف بين النشطاء في الخارج، ويتركهم عرضة للعواقب ذاتها المترتبة على المعارضة، شأنهم شأن أولئك المقيمين في الداخل.

لا يقتصر القمع العابر للحدود فقط على الملاحقات القضائية للنشطاء بالخارج، والعمل على إعادتهم قسرًا للجزائر للزج بهم في السجون سواء من خلال الضغوط الدبلوماسية على الدول الأجنبية المضيفة، أو تنسيق جهود القمع معها، أو عبر طلبات التسليم ومذكرات الاعتقال الدولية. وإنما ثمة ضغوط أخرى تمارسها السلطات الجزائرية بحق عائلاتهم وذويهم ودوائر دعمهم داخل الجزائر للضغط على النشطاء وإجبارهم على العودة للجزائر أو وقف أنشطتهم المعارضة في الخارج. فضلًا عن منع النشطاء المقيمين في الخارج من مغادرة الجزائر والعودة لمقر إقامتهم حال جاءوا في زيارات مؤقتة لعائلاتهم في الجزائر.

وقد وجد مركز القاهرة أن ثمة ترابط وثيق بين كل هذه التدابير، التي تهدف جميعها لإحكام القبضة على النشطاء داخل شبكة القمع التي نصبتها الجزائر.

في الجزائر، كما في بلدان أخرى، تسبب هذه الممارسات في ترهيب مجتمعات المعارضة، سواء داخل أو خارج الجزائر، وقمع ما تبقى من الحراك الذي بدأ في فبراير 2019 مطالبًا بإصلاحات جذرية للنظام السياسي. فمن خلال استهداف المعارضين في الخارج، ترسل الحكومة الجزائرية رسالة واضحة مفادها ألا وجود لشخص بمعزل عن قبضتها، ومن ثم تردع المعارضة المحتملة. كما أن التحركات خارج الحدود الإقليمية تساعد النظام الجزائري على الترويج لروايته الكاذبة بشأن وجود شبكة من الكيانات الإجرامية والإرهابية، تعمل داخل وخارج الجزائر، بهدف تقويض أمن ووحدة الدولة. هذه الرواية تُستخدم كمبرر للتدابير القمعية التي يتبناها النظام، محليًا أو دوليًا، باعتبارها حصنه المنيع أمام تهديدات الإرهاب وعدم الاستقرار والتدخل الأجنبي.

يواجه النشطاء والصحفيون الذين سعوا للحصول على وضعية اللجوء في بلدان أخرى تهديدات بالاعتقال أو الترحيل أو الاختطاف والترهيب؛ إذ لا تقف الحدود حائلًا أمام أدوات القمع التي يحوزها النظام الجزائري، والتدابير مفرطة القسوة التي تتخذها الحكومة لخنق المعارضة وإحكام السيطرة. ومن ضمن الأشخاص الذي تعرضوا للاستهداف بمثل هذه التدابير القمعية نشطاء بارزون ومشاركون في الحراك، ومواطنون قاموا علنًا الفساد الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان، أو انتقدوا المسئولين أو نظام الحكم.

ومن بين هذه التدابير والآليات المستخدمة لقمع المعارضة بالخارج؛ طلبات التسليم غير المشروعة، والاختطاف والضغط الدبلوماسي على الدول المُضيفة من أجل مضايقة وترهيب النشطاء في الخارج. وفي بعض الحالات التي وثقها مركز القاهرة، كان هناك تواطؤ من بعض هذه الدول في القمع المتجاوز للحدود الإقليمية. مثل حالتي الناشط الحقوقي محمد بنحليمة والناشط الحقوقي محمد عبد الله، والذين قررت إسبانيا ترحيلهما قسرًا للجزائر، رغم طلبهما اللجوء، بناء على طلب تسليم من السلطات الجزائرية. ولـ «علاقتها الدبلوماسية مع الجزائر»، رحلت السلطات الإسبانية الناشطين بإجراء موجز، بزعم أنهما يمثلان تهديدًا للأمن، ودون تقديم أي دليل على انخراطهما في أنشطة ممنوعة، في تجاهل تام لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر تسليم أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة لحقوقه. وبمجرد عودتهما للجزائر، تعرض كلاهما للتعذيب على أيدي ضباط جزائريين، وحُكم عليهما بالسجن في محاكمات جائرة.

في المقابل، رفضت دول أخرى تنفيذ طلبات التسليم المقدمة من الجزائر ومذكرات التوقيف الدولية، لعدم وجود أسس كافية للادعاءات بحق النشطاء المطلوب ترحيلهم. إذ رفضت سويسرا على سبيل المثال تسليم مراد دهينة، عضو حركة رشاد التي صنفتها السلطات الجزائرية، بشكل تعسفي، كمنظمة إرهابية.

وبالإضافة إلى الاستهداف المباشر للنشطاء، توظف السلطات الجزائرية تكتيكات المضايقة والترهيب بحق عائلات النشطاء؛ كجزء من استراتيجية أوسع لإسكات المعارضة. فعلى سبيل المثال احتجزت السلطات الجزائرية عبد الرحمن زيتوت، شقيق الناشط السياسي محمد العربي زيتوت الذي يعيش في بريطانيا، بعدما خضع لمحاكمة جائرة حول نشاط أخيه. هذا النمط من الاستهداف المتعمد لأفراد أسرة النشطاء بالخارج قد تم تصميمه للضغط والترهيب وعزل المعارضين وإرغامهم على الصمت، في انتهاك فج للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في كل هذه التكتيكات، وظفّت الحكومة الجزائرية بشكل استراتيجي رواية المؤامرة لتتمكن من تبرير القمع واسع النطاق بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء؛ إذ للقمع العابر للحدود الوطنية دورًا مركزيًا في ترسيخ فكرة أن المعارضة والنشاط المعارض جزء من مؤامرة أوسع ضد الدولة، والزعم بأن تلك المؤامرة يتم تنفيذها من خلال منظمات لديها أعضاء في داخل وخارج الجزائر. ومن خلال تصنيف نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان كعملاء أجانب أو إرهابيين؛ تعمل السلطات الجزائرية على ترسيخ مناخ من الخوف والارتياب، مما يُسهّل تبرير التدابير القمعية.

لقد دأب الرئيس تبون على ترديد أن الاحتجاجات والأنشطة المعارضة يتم تدبيرها من جانب قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في تعليقاته على واقعة مقتل جمال بن إسماعيل وحرائق منطقة القبائل، إذ ألقى باللوم على المغرب وإسرائيل في التحريض على الأحداث التي شهدتها الواقعة المذكورة. كما تعمل وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة على تعزيز هذا الخطاب، من خلال التصوير المتكرر للمحتجين والنشطاء باعتبارهم بيادق في يد الحكومات الأجنبية. ومن ثم، فإن القمع العابر للحدود الوطنية يوحد النشطاء في داخل وخارج الجزائر تحت مظلة مجموعة مشتركة من الاتهامات، ويسمح للحكومة بترسيخ روايتها بشأن المؤامرة، وملاحقة النشطاء قضائيًا.

مؤخرًا، دقت العديد من منظمات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن القمع العابر للحدود الوطنية.[1] ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الجهد المطلوب على المستوى الدولي لمنع الدول[2] من توظيف الأنظمة القانونية والقضائية كسلاح ضد المعارضين[3] الذين يعيشون في الخارج.[4] كما ينبغي على منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء الاعتراف بالقمع العابر للحدود الوطنية باعتباره تهديدًا محددًا ومتزايدًا لحقوق الإنسان، وأن يتم تشكيل آليات أممية لمواجهته.

التوصيات

أولًا: إلى الحكومة الجزائرية:

ثانيًا: إلى الدول المضيفة:

ثالثًا: إلى الأمم المتحدة:

المنهجية

يتناول هذا التقرير قمع السلطات الجزائرية العابر للحدود الوطنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين، خلال الفترة من 2020 وحتى 2024. إذ شهدت هذه الفترة تعرض المجال العام للقمع في أعقاب نشاط حركة الحراك 2019.

أجرى مركز القاهرة 19 مقابلة مع أطراف متنوعة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين وباحثي حقوق الإنسان، وقد غطت المقابلات 21 حالة لأفراد تعرضوا للمضايقات أو القمع عبر الحدود، معظمهم للاجئين أو طالبي لجوء يقيمون حاليًا خارج الجزائر. هذه المقابلات تطرح روايات ورؤى تفصيلية بشأن تجارب الذين خضعوا للقمع العابر للحدود الوطنية. وتم إجراء المقابلات باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية دون مترجمين، وذلك عبر منصات إلكترونية آمنة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.

كما تضمن البحث مراجعة مكثفة للمصادر الأولية للتثبت من المعلومات التي تم جمعها خلال المقابلات، ولتوفير أساس واقعي صلب للتحليل. وتضمنت المصادر الأولية التي تمت مراجعتها قرارات المحاكم، وطلبات التسليم، والوثائق القضائية الأخرى. كما راجع مركز القاهرة التصريحات والخطابات الرسمية للقادة السياسيين والمسئولين الجزائريين، فضلًا عن التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان.

المقدمة

بدأت احتجاجات الحراك في فبراير 2019، وكانت بمثابة لحظة تحوّل في تاريخ الجزائر الحديث. وقد اكتسبت الحركة زخمًا سريعًا وجذبت ملايين الجزائريين إلى الشوارع؛ ممن أصابهم الإحباط بسبب الفساد والركود وإعلان ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وقد تميزّت طبيعة الحراك بالشمولية والسلمية وتوحد الصفوف من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والجهوية.

وبالنسبة للعديد من الجزائريين، مثلّت حركة الحراك تعبيرًا قويًا عن تطلعاتهم المشتركة لإصلاحات ديمقراطية حقيقية، وإنهاء نظام المحسوبية والسلطوية المتجذر. وكانت الاحتجاجات مدفوعة برغبة عميقة في حكومة أكثر انفتاحًا وعدالة وخاضعة للمحاسبة. شعارات مثل «يتنحاو قاع»[5] جسدت مطلب الإصلاح الشامل للنظام، وهو ما يعكس خيبة الأمل واسعة النطاق من النخبة الحاكمة. ورغم محاولات الحكومة المبدئية لتهدئة حدة الاحتجاجات، سواء بتقديم التنازلات أو بالقمع؛ استمر الحراك. وكانت استقالة الرئيس بوتفليقة في أبريل 2019 انتصارًا كبيرًا للمحتجين، لكنها لم تكن نهاية لمطالبهم؛ إذ تواصلت الحركة للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة بأكملها، وتشكيل حكومة مدنية، وإجراء إصلاحات سياسية شاملة.

قابلت السلطات الجزائرية التفاؤل والزخم الناتجان عن حركة الحراك بقمع متصاعد، أدى لتراجع مساحة الحريات المحدودة التي كانت موجودة قبل الحراك. فمنذ انتخاب الرئيس تبون في 2019، صعّدت السلطات الجزائرية قمعها للحريات الأساسية، واستهداف حريات التعبير والصحافة، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتنقل.[6] إذ تم حل منظمات المجتمع المدني الرئيسية، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة.[7] بالإضافة لتوظيف تشريعات تقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمحامين، والزج بمئات النشطاء في السجون. وتصاعدت حالات خنق الآراء المعارضة، مثل قضية إحسان القاضي، الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2022. وحُكم عليه في 2 أبريل 2023 بالسجن 5 سنوات، بتهمة «تلقي أموال للدعاية السياسية» والإضرار بالأمن القومي، وذلك بسبب عمله كصحفي وتلقيه أموال من ابنته.[8] وقد أصدرت محكمة استئناف الجزائر قرارها بزيادة مدة العقوبة لسبع سنوات، منها سنتان مع إيقاف التنفيذ.[9]

وغالبًا، تعتمد السلطات الجزائرية في هذا القمع على نصوص وأحكام قانونية تتسم بالغموض، وإجراءات معيبة للمحاكمات. على سبيل المثال، توظف السلطات الجزائرية قانون العقوبات بشكل مكثف لاستهداف النشطاء. وكثيرًا ما يتم التذرع بأحكام مثل المادة 87 مكرر، التي تحدد جرائم الإرهاب بشكل فضفاض؛ لتبرير عمليات الاعتقالات والسجن للمعارضة.[10] كما يتم توظيف اتهامات مثل تقويض الوحدة الوطنية والتحريض على التجمعات غير المسلحة؛ لتجريم النشاط السلمي والمعارضة. وتنطوي المحاكمات على مخالفات إجرائية وتفتقر للإجراءات القانونية الواجبة.

في 18 مايو 2021، قرر مجلس الأمن الأعلى، بقيادة الرئيس تبون، تصنيف جماعة المعارضة السياسية (رشاد) وحركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) كمنظمات إرهابية. وفي الشهر ذاته، بدأت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات قانونية لحل تجمع العمل الشبابي (راج)، وهي منظمة بارزة في المجتمع المدني الجزائري. ومن الجدير بالذكر أن رئيس جمعية راج، عبد الوهاب فرساوي، كان قد عانى سابقًا من السجن لمدة سبعة أشهر، خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مايو 2020، بتهمة «المساس بسلامة التراب الوطني» جراء التعبير عن انتقادات لسياسات الحكومة على موقع التواصل فيسبوك. وتضمنت المذكرة التي أعدتها الوزارة ضد (راج) اتهامات للمنظمة بالانحراف عن أهدافها الأساسية، والزعم بتورطها في «أنشطة مشبوهة مع أجانب» وأعمال ذات دوافع سياسية تهدف لإثارة الفوضى وإزعاج النظام العام. وتم تتويج هذه الاتهامات بالقرار الصادر عن محكمة الجزائر الإدارية في 13 أكتوبر 2021 بحل جمعية (راج). وفي 20 يناير 2023، علمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار حلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على طلب تمهيدي بحل الرابطة، قدمته وزارة الداخلية في 4 مايو 2022 للمحكمة الإدارية بالجزائر، ولم يتم إخطار الرابطة به ولا بكافة الإجراءات المترتبة عليه وحتى صدور قرار الحل.

وبعد إغلاق كافة مساحات المعارضة في الداخل، تأججت رغبة النظام الجزائري في ملاحقة المعارضين بلا هوادة، بغض النظر عن أماكنهم. فامتدت التدابير المتطرفة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لخنق المعارضة إلى ما وراء الحدود، على النحو الواضح في الحالات التي تم فيها اختطاف النشطاء الجزائريين من البلدان المجاورة وإعادتهم قسرًا للجزائر للمحاكمة والحبس. واستخدام أساليب المراقبة والمضايقة وقيود السفر لتقييد تحركات وأنشطة المعارضين وأسرهم، وحتى شركائهم ومناصريهم. بالإضافة إلى الانتقام من النشطاء والصحفيين الذين سعوا للحصول على اللجوء في بلدان أخرى، إذ وجدوا أنفسهم تحت تهديد الاعتقال والترحيل والاختطاف والترهيب، بسبب مذكرات الاعتقال الدولية أو طلبات التسليم المقدمة للبلدان المضيفة لهم، أو ضغوط القنصليات الجزائرية عليهم وتهديدهم.

وبشكل عام، تعاني الجالية الجزائرية في الخارج، والمعروفة بدعمها لحركة الحراك والدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطية، من المراقبة والضغط والملاحقة والترهيب من جانب السلطات الجزائرية، بتهم مكررة ومتشابهة تتعلق جميعها بالتعاون مع «كيانات إرهابية» أو حجج الأمن القومي والزعم بأن البلاد تواجه تهديدات أمنية يثيرها أفراد وجماعات من الخارج، لديهم صلات في الداخل. إذ تسمح هذه الاستراتيجية للحكومة بتشويه المعارضة، وتقديمها باعتبارها تشكل تهديدًا للأمن القومي والنظام العام.

ومن خلال تصنيف حركات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ككيانات إرهابية، بما في ذلك جماعات المعارضة السياسية مثل (حركة رشاد) و(حركة ماك)، تمكنت السلطات الجزائرية من توظيف هذا التصنيف لتبرير اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه الجماعات وأعضائها، والمتعاونين معها سواء في الداخل أو الخارج.

ولما كان مركز القاهرة في وضع لا يتيح له التحديد بشكل قطعي ما إذا كانت أنشطة (حركة رشاد) و(حركة ماك)، أو أية منظمة أخرى أو أي من أعضائها، تستوجب ملاحقة قضائية أو تنطوي على خرق للقانون الدولي، مثل التحريض على الكراهية أو الانخراط في أعمال العنف، إلا أنه رصد بشكل واضح، كيف تستخدم السلطات الجزائرية تهمة الصلة مع هذه المنظمات (باعتبار تصنيفها كمنظمات إرهابية) كمدخل للانتقام من المعارضين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين في الداخل والخارج، وإصدار الأحكام القضائية بحقهم والزج بهم في السجون. كما يعتبر المركز أن تصنيف السلطات الجزائرية لهذه المنظمات باعتبارها إرهابية وملاحقة أعضائها والمتعاونين معها بتهم الإرهاب يعد انتهاكًا للقانون الدولي لعدة أسباب.

أولًا، لإن التصنيف لا يتسق مع مبدأي الضرورة والتناسب. إذ يتعين على الدول أن تضمن أن حظر أو حل أي جمعية هو دومًا بمثابة الملاذ الأخير، على سبيل المثال حينما تنخرط جمعية في سلوك يشكل تهديدًا وشيكًا بالعنف أو أي انتهاك جسيم آخر للقانون. وبحسب لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «يجب أن توضح الدولة الطبيعة الدقيقة للتهديد وبيان حقيقة أن القيود ضرورية في الواقع لتجنب خطر حقيقي، وليس مجرد خطر افتراضي، للأمن القومي».[11] ولا يجوز أيضًا استخدام حظر أو حل جمعية لمعالجة المخالفات البسيطة. ورغم أن الأمن القومي قد يكون سببًا في تقييد ممارسة الحق في تكوين الجمعيات، وفقًا للمعايير الدولية، فقد أكد المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على ضرورة ألا تتذرع الحكومات بالمصالح المشروعة، بما في ذلك منع الإرهاب، واستخدامها كستار لإخفاء الغرض الحقيقي من القيود، مثل قمع المعارضة، أو لتبرير الممارسات القمعية بحق السكان.[12] ومن ثم، فإن السلطات الجزائرية قد انتهكت الحق في حرية تكوين الجمعيات دون إثبات وجود تهديد وشيك أو حقيقي تمثله هذه المنظمات.

ثانيًا، وفقًا لمراجعة مركز القاهرة لعدة قضايا أمام المحاكم، تمت مقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عضويتهم المزعومة في حركتي رشاد وماك، استنادًا إلى تهم لا أساس لها، ودون احترام لحقوق المحاكمة العادلة. فإذا كان للسلطات الجزائرية أن تحاكم المشتبه في تحريضهم/اقترافهم للعنف المميت في الجزائر، فينبغي أن يتم ذلك بالاستناد إلى أدلة قوية تتعلق بكل حالة على حدة. إذ يجوز للحكومات، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المعاقبة على التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز، لكن وفق قوانين تقدم تعريف واضح وضيق ومحدد لماهية التحريض، وبما يتوافق مع حماية الحق في حرية التعبير. وينبغي أن تقتصر مقاضاة التحريض على العنف على الحالات التي يكون فيها التحريض متعمدًا ومرتبطًا مباشرة بالعنف. ولا ينبغي للملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو التمييز أن تشمل أبدًا أنشطة المناصرة السلمية لحقوق فئة من السكان أو الحق في الحكم الإقليمي الذاتي أو الاستقلال.

1-الضغط الجزائري على البلدان الأجنبية لمضايقة النشطاء أو تسليمهم

استخدام طلبات التسليم ومذكرات الاعتقال الدولية في ملاحقة النشطاء

في 23 أغسطس 2021، تم استدعاء بنحليمة إلى مركز شرطة في بلباو بإسبانيا. وتحت تأثير الخوف من تسليمه إلى الجزائر، فر إلى فرنسا بعد فترة وجيزة. وكانت إسبانيا قد سلمت الجزائر ضابط عسكري سابق آخر وطالب لجوء، هو محمد عبد الله، في 20 أغسطس 2021، الأمر الذي تسبب في تأجيج مخاوف بنحليمة من مواجهة المصير نفسه. ثم، غادر بنحليمة فرنسا عائدًا إلى إسبانيا. وفي 14 مارس 2022، تم القبض عليه في مدينة سرقسطة الإسبانية، واحتجازه في مركز احتجاز الأجانب في مدينة فالنسيا. وفي 21 مارس 2022، قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقريرين سريين للحكومة الإسبانية، أوصت فيهما بأن يخضع طلب اللجوء الذي تقدم به السيد بنحليمة لمراجعة شاملة من خلال إجراء معياري، بدلًا من الرفض السريع، وأشار التقريران لمخاطر التعذيب شبه المؤكدة والممارسات الجزائرية العنيفة والمعروفة إزاء المعارضة السلمية.[13]

في يوم 24 مارس 2022، حوالي الساعة 7 مساءً، تلقى محامو بنحليمة إخطارًا بإصدار الأمر بطرده؛ فسارعوا إلى تقديم طلب عاجل لدى المحكمة الوطنية الإسبانية لتعليق القرار مؤقتًا، ولكن تم رفضه. وكشف المحامي لاحقًا أنه في ذلك الوقت، كان يتم ترحيل بنحليمة إلى الجزائر بصحبة مرافقين على متن طائرة. وفي مقابلة مع مركز القاهرة، ذكر محامي بنحليمة في إسبانيا، أليخاندرو جاميز سلما، أنه في إسبانيا عادةً ما يتم احتجاز الفرد في مثل هذه الحالة لفترة أطول، وأن مثل هذا التسليم المتسرع غير معتاد ولافت للنظر بشكل كبير.

كي تتمكن من [تسليم بنحليمة] في أسرع وقت ممكن وتجنب أي إشراف قضائي، اختارت مملكة إسبانيا بشكل متعمد إجراءً إداريًا انتقائيًا، وتجنبت طلب ضمانات من الحكومة الجزائرية، ووضعت خطة عاجلة محددة [لتسليمه].

ووفقًا للمحامي سلما، فتحت سلطات الشرطة الإسبانية ملفًا إداريًا عاجلاً لاعتقال بنحليمة. وكانت أسباب اعتقاله وطرده لاحقًا، وفقًا للشرطة الإسبانية، هي انتهاك المادة 54 (1/أ) من قانون الهجرة الإسباني 4/2000، بزعم مشاركته في «أنشطة تتعارض مع الأمن العام أو قد تسبب الضرر لعلاقة إسبانيا مع الدول الأجنبية». رغم ذلك، ذكر السيد سلما أن السلطات الإسبانية لم تقدم أي دليل على «الاستخدام أو التحريض على العنف أو أي أفعال أخرى» ارتكبها بنحليمة ويمكن اعتبارها تهديدًا للأمن العام. ونظرًا لحكم الإعدام الغيابي الصادر بحق بنحليمة في عام 2021، فإن تسليمه إلى الجزائر شكل تهديدًا خطيرًا للغاية لحياته وكرامته. ورغم ذلك، يبدو أن المسئولين الإسبان تجاهلوا خطر تعرضه لانتهاكات جسيمة جراء تسليمه للجزائر.

بمجرد تسليمه للجزائر، وفي تعد سافر على حقه في عدم الإكراه على الإدلاء بشهادة ضد نفسه، بثت قناة النهار التلفزيونية في الجزائر في 27 مارس 2022، مقطع فيديو يعترف فيه بنحليمة بالتآمر ضد الدولة، مؤكدة أنه لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه.[14] كان بنحليمة قد نشر قبل ترحيله من مركز احتجاز في فالنسيا، مقطع فيديو حذر فيه من أن أي مقاطع فيديو ستنشر في المستقبل بعد عودته القسرية للجزائر وتتضمن اعترافاته سيكون قد تم تسجيلها بالإكراه.

محمد بن حليمة يحذر من احتمالية إجباره على تسجيل اعترافات بجرائم لم يرتكبها

بررت السلطات الإسبانية ترحيل بنحليمة بالإشارة إلى ارتباطه الوثيق بمحمد عبد الله. وكان عبد الله قد طلب اللجوء في إسبانيا في أبريل 2019 لكن تمت إعادته قسرًا إلى الجزائر في 21 أغسطس 2021، في ظروف مماثلة وبادعاء مماثل بانتهاك للمادة 54 (1/أ) من قانون الهجرة الإسباني 4/2000. إذ تم نقله من مركز احتجاز زونا فرانكا في برشلونة إلى آلميريا، ثم وُضع على متن قارب إلى الغزوات بالجزائر، ونُقل على الفور إلى العاصمة الجزائر حيثما تم اعتقاله. وقد أثار هذا الترحيل السريع، الذي صرّح به وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، غضبًا كبيرًا بين نشطاء حقوق الإنسان الجزائريين والدوليين. وكان عبد الله، وهو ضابط سابق، يعيش في إسبانيا منذ عام 2018، حيثما واصل حملته السلمية ضد الجيش الجزائري، قد كشف عن العديد من حالات الفساد التي تورط فيها ضباط رفيعو المستوى. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال عبد الله معتقلًا في أحد السجون الجزائرية. وتؤكد قضيته وقضية بنحليمة على التواطؤ المقلق بين إسبانيا والنظام الجزائري، إذ تم تسليم عبد الله دون أي إشراف قضائي، استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بالإرهاب. وبمجرد احتجازهما في الجزائر، تعرض كلاهما للتعذيب وسوء المعاملة على يد السلطات الجزائرية.

يُمثّل تسليم السلطات الإسبانية لكلا من محمد عبد الله ومحمد بنحليمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد ممارسة الجزائر للقمع العابر للحدود الوطنية. فبينما تمتلك الحكومات، بموجب القانون الدولي، الحق في ترحيل الأفراد من أراضيها لأسباب مشروعة، فإن عمليات الطرد والترحيل يمكن أن تشكل قمعًا عابرًا للحدود الوطنية، وذلك حينما تسعى دولة الفرد الأصلية إلى إبعاده لأسباب غير مشروعة أو عندما يتم انتهاك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة. وفي حالتي بنحليمة وبن عبد الله، طلب كلاهما اللجوء في إسبانيا، استنادًا إلى الحماية التي توفرها اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي تُعد إسبانيا طرفًا فيها. ويحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إعادة طالبي اللجوء إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. لذا، فإن قرار إسبانيا، بإعادة عبد الله وبنحليمة قسرًا إلى الجزائر حيث يواجهان خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب، يتجاهل هذا المبدأ بشكل صارخ. كما أن عمليات الترحيل قد تمت دون إشراف قضائي كاف، الأمر الذي قد يشكل انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أما الصحفي الجزائري عبدو سمار واللاجئ حاليًا في فرنسا، فقد أصدرت السلطات الجزائرية بحقه ما يقرب من سبع مذكرات اعتقال دولية. وكان سمار قد تمكن من الفرار من الجزائر، واتجه إلى تونس ومنها إلى فرنسا في يناير 2019، طالبًا اللجوء بعد تهديده وتعرضه للمضايقات المستمرة بسبب أنشطته الصحفية، خاصة تحقيقاته المتعلقة بالفساد الحكومي. وفي أكتوبر2022، حكمت عليه محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة بالإعدام غيابيًا، متهمة إياه بالتجسس ونشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض الأمن الوطني أو النظام العام للخطر. وارتبطت هذه التهم بمنصته الإعلامية على شبكة الإنترنت (Algérie Part).

تمت محاكمة سمار غيابيًا، دون تمثيل قانوني، على غرار العديد من القضايا التي وثقها مركز القاهرة، بينما لم يتمكن سمار من الوصول لملف القضية. وفي أعقاب الحكم، أصدر القاضي بحقه مذكرة توقيف دولية. وفي مقابلته مع مركز القاهرة في20 مارس 2024، رجح سمار أن القضية تتعلق بتحقيق صحفي أجراه عام 2020 بشأن شركة النفط والغاز المملوكة للدولة (سوناطراك). ورغم وجوده في فرنسا، لا يزال سمار يواجه ضغوطًا جزائرية تمتد لعائلته، كما سنشير لاحقًا في الجزء المخصص لذلك.[15]

توظيف القنوات الدبلوماسية لعرقلة حرية التنقل

رشيد مسلي، محامٍ وناشط حقوقي جزائري، يقيم في جنيف بسويسرا. ويشغل حاليًا منصب المدير القانوني لمنظمة الكرامة، التي أسسها عام 2005 للدفاع عن ضحايا الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب.[17] كما أنه أحد مؤسسي حركة رشاد عام 2007. في عام 1996، حُكم على مسلي في الجزائر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «تشجيع الإرهاب». وبعد عام من إطلاق سراحه عام 1999، غادر مسلي الجزائر متجهًا إلى سويسرا خوفًا على سلامته وسلامة أسرته. وفي عام 2002، وجهت إليه السلطات الجزائرية اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية مسلحة تعمل في الخارج،[18] وحكمت عليه غيابيًا، وذلك بعدما أجبرت قوات الأمن رجلان تم اعتقالهما في مارس 2002 على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقة بمسلي بالجماعة المسلحة. وبناءً عليه، أصدرت السلطات الجزائرية بحقه مذكرة توقيف دولية في أبريل 2002، تسببت في تقييد حقه في حرية التنقل خوفًا من الاعتقال. وبناء على مذكرة التوقيف، تم اعتقاله في 19 أغسطس 2015 على الحدود السويسرية الإيطالية من جانب الشرطة الإيطالية. وفي في 16 سبتمبر 2015، سُمح له بالعودة لسويسرا بعد النظر في طلب التسليم المقدم من الجزائر في 7 سبتمبر واعتباره (غامضًا وغير مكتمل).

وبحسب مسلي، تمت محاكمته في الجزائر عدة مرات غيابيًا، وصدرت بحقه أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وعقوبة بالإعدام. وقد وجد نفسه ممنوعًا من دخول عدة دول منها تركيا. وفي مايو 2023، تم اعتقاله في مطار تركي وترحيله لسويسرا.

في المطار [في تركيا]، تم تسليمي وثيقة تفيد بأنني ممنوع من دخول تركيا لمدة 5 سنوات.. لم تحدد الوثيقة أسباب المنع، لكنها على الأرجح بسبب ضغوط الجزائر على السلطات التركية.. إن خناق المصيدة يحاصرنا من كل جانب.

مقابلة للمركز مع رشيد مسلي في 5 مارس 2024

تفتقر أسباب منع دخول مسلي لتركيا إلى الشفافية أو المبرر القانوني الواضح. إن الأحكام الصادرة بحقه غيابيًا في الجزائر، لا سيما تلك التي أسفرت عن عقوبات شديدة تشمل السجن المطول وعقوبة الإعدام، تنتهك حقه في المحاكمة العادلة. وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة 14 من العهد الدولي، والتي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. ولا تفي المحاكمات الغيابية، دون علم المدعى عليه أو حضوره، بهذه المعايير.

قضية أخرى هي قضية (س. ت)،[19] وهو لاجئ في أوروبا، تعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب معارضته السياسية السلمية للنظام الجزائري. وقد أدرجته السلطات الجزائرية على قائمة الإرهابيين. في سبتمبر 2023، حاول (س. ت) السفر إلى فرنسا لكن تم إخطاره في المطار بأنه ممنوع من دخول البلاد. وقد استندت وثيقة المنع (التي راجعها مركز القاهرة) إلى قرار من وزير الداخلية والخارجية الفرنسي، يشير لأن أنشطة (س. ت) تشكل تهديدًا للنظام العام والأمن الوطني، وقد تكون ضارة بالعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر.[20]

وقد كان لهذا التصنيف تأثير عميق على الحياة اليومية لـ (س. ت)، إذ يواجه عقبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول لعدة بلدان أخرى، كما يعاني من رفض بعض الدول فتح حسابات مصرفية له. إذ لا تعوق هذه الحواجز حقه في حرية التنقل فحسب، وإنما تنتهك أيضًا حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

إن ما يقوم به النظام الجزائري بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضة السياسية يعتبر اغتيال اجتماعي.

الضغط غير الرسمي على النشطاء عبر القنصليات الجزائرية في الدول الأجنبية

في حالات كل من محمد عزوز بنحليمة ومحمد عبد الله و(س. ت)، كانت العلاقات الدبلوماسية لكل من إسبانيا وفرنسا مع الجزائر عاملًا حاسمًا في المعاملة التي تلقوها من جانب الدول الأوروبية المضيفة. وفي حالات أخرى، مثل قضية رشيد مسلي، فشلت الضغوط الدبلوماسية الجزائرية في إقناع الدولة المضيفة بتسليم المعارض السياسي، على نحو يعكس بشكل واضح استغلال الجزائر لنفوذها الدبلوماسي من أجل استهداف أفراد معينين بالخارج بالتنسيق مع الدول المضيفة. لكن في بعض الأحيان توظف السلطات الجزائرية قنصليتها في الدول الأجنبية لمباشرة هذا الدور مع مواطنيها بشكل غير رسمي، بعيدًا عن الدول المضيفة. إذ تتولى القنصليات استدعاء المواطنين الجزائريين وتهديدهم بشكل واضح وإرغامهم على تعليق نشاطهم المعارض.

يروي الفنان الجزائري كمال سهاكي المقيم في كندا من 2018 في مقابلته مع مركز القاهرة تفاصيل مقابلته المزعجة مع القنصلية الجزائرية في مونتريال، مسلطًا الضوء على تكتيكات مختلفة للقمع العابر للحدود الوطنية.

سهاكي فنان ومصور ومخرج أفلام قصيرة من منطقة القبائل في الجزائر، تركزت جهوده الفنية حول مجتمعه، وبعد انتقاله لكندا، واصل عمله وحافظ على صلاته مع الجالية القبائلية في الخارج. وفي أواخر أبريل 2024، بدأ سهاكي في تلقي اتصالات بشكل متكرر من أحد أفراد القنصلية الجزائرية، يطلب لقائه مشيدًا بموهبته الفنية. وبالفعل التقيا في 11 مايو 2024، في مكان عام في مونتريال. وسريعًا ما تحولت دفة الحديث لتدور حول علاقاته بحركة تقرير مصير القبائل (ماك)، الذي نفى سهاكي عضويته فيها، مبينًا أنه كان مكلف (كجزء من عمله) بتصوير فعالياتها واحتجاجاتها في كندا. لكن أسئلة ممثل القنصلية ركزت بشكل مكثف على الحركة ونشاطها وتمويلها.

سألني عمن يدفع لي في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك). وطلب مني التوقف عن تصوير أي أحداث تنظمها الحركة، والتوقف عن الاتصال بأصدقائي الذين ينتمون إليها. حتى أنه حدد أسماء اثنين من أصدقائي الذين ينتمون إلى ماك في كندا.

مقابلة للمركز مع كمال سهاكي في 1 يوليو 2024

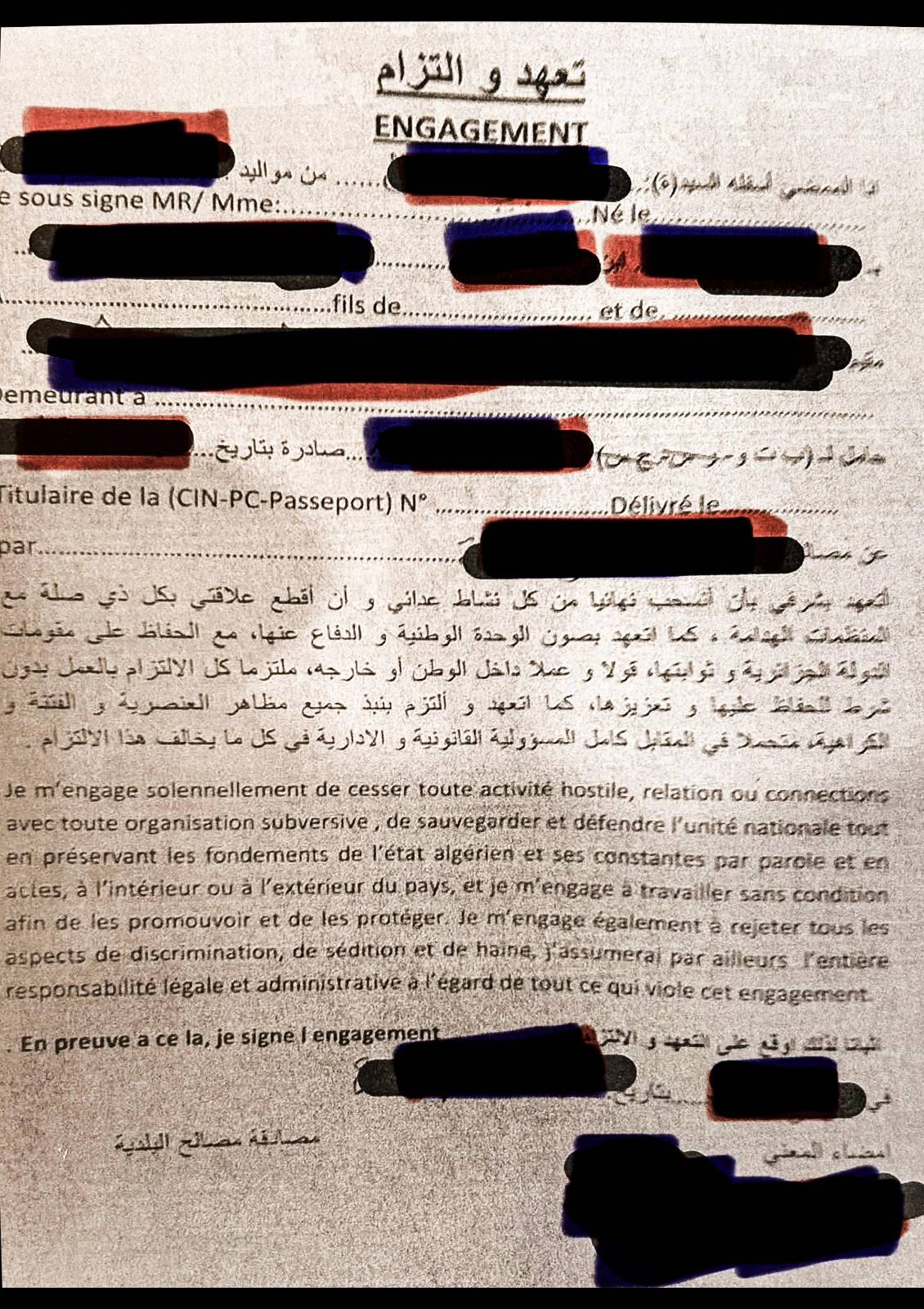

قال إن الحكومة الجزائرية قد تساعد في تعزيز مسيرتي المهنية إذا قطعت صلتي مع (ماك). وأن القنصلية بإمكانها منحي عقودًا، وأنه يمكنني البدء في تصوير الفعاليات في القنصلية.

أبلغني بشأن ورقة سأوقع عليها، حيث سأستقيل من (ماك)، وأقول إنني سأكون مواطنًا صالحًا، وأقدم اعتذارًا... كما أخبرني أنه إذا أردت العودة إلى البلاد، فسيكون الأمر في غاية البساطة؛ حيث يتطلب فقط أن أقوم بالتوقيع على اتفاقية.

2- تنسيق الجهود القمعية مع دول الجوار

وجهت السلطات الجزائرية لبوحفص 10 اتهامات تتعلق معظمها بالإرهاب، فضلًا عن الإساءة إلى الإسلام، ونشر خطاب التمييز والكراهية، ومهاجمة أمن ووحدة البلاد، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على تجمع سلمي، وتلقي تمويل أجنبي لتقويض أمن الدولة واستقرارها. وفي 16 ديسمبر 2022 حاكمته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، برفقة ناشطين آخرين، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بثلاث تهم وهي: نشر أخبار كاذبة، والمساس بوحدة الدولة، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، بموجب المادتين 196 مكرر و79 من قانون العقوبات، والمادة 31 من القانون رقم 20-05 المؤرخ 28 أبريل2020 بشأن منع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية، على التوالي. ولم يوضح الحكم، الذي راجعه مركز القاهرة، الأسس والأفعال المحددة التي تستند لها الاتهامات الموجهة إلى بوحفص. وفي خطاب الرد على خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الواقعة وتوضيح أسبابها القانونية، زعمت الجزائر اكتشاف أدلة تربط بين بوحفص وحركة تقرير مصير القبائل (ماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية (بشكل تعسفي) كمنظمة إرهابية في قرارها الصادر في أبريل 2021.[21] ومن الجلي أن الافتقار إلى أسباب ملموسة للحكم بحبس بوحفص يُعد انتهاكًا لحقه في افتراض البراءة.

أثناء محاكمته، أفاد بوحفص بأنه تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله على أيدي رجال مجهولين، وأعلن أن الاعترافات المستخدمة ضده تم انتزاعها تحت التعذيب.

تشير واقعة اختطاف بوحفص وظهوره اللاحق في الجزائر ومحاكمته إلى جهود عابرة للحدود لقمع المعارضة وإسكات النشطاء، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة بشأن تورط جهات خارجية في اختطافه وترحيله القسري من تونس.

زكريا حناش ناشط في مجال حقوق الإنسان، تمثل قضيته مثالًا آخر لتنسيق القمع مع دول الجوار. كان حناش قد شارك بشكل مكثف في أنشطة التوثيق والمناصرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك الخاصة باحتجاجات حركة الحراك. وقد جعله عمله هدفًا بارزًا للقمع الحكومي.

اُعتقل حناش للمرة الأولى في الجزائر في 18 فبراير 2022، بعدما داهم ضباط بملابس مدنية منزله وتولوا تفتيشه ومصادرة هاتفه. ولاحقًا وُجهت إليه تهم؛ الإشادة بالإرهاب وتقويض الوحدة الوطنية وتلقي أموال من مؤسسة داخل البلاد أو خارجها. وهي تهم تنطوي على عقوبات مشددة تصل حد السجن المؤبد أو الإعدام. وكان ذلك على خلفية أنشطته في توثيق ونشر معلومات حول اعتقالات ومحاكمات النشطاء والمحتجين السلميين. وبعد احتجازه 6 أسابيع في الجزائر، أُطلق سراحه مؤقتًا بكفالة في مارس 2022. وفي أغسطس من العام نفسه، غادر حناش الجزائر إلى تونس. ورغم ذلك تواصلت الملاحقات الجزائرية له بدون هوادة، ونصحه كثيرون بعدم العودة للجزائر خوفًا من الاعتقال أو الزج به في قضايا جديدة. واعترفت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كلاجئ في 14 نوفمبر 2022.

في 9 نوفمبر 2022، علم محامو حناش أن قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد الجزائرية قد تم استبداله بشكل مفاجئ ومريب قبل يوم واحد من الجلسة المقررة لموكله في 10 نوفمبر. وبالطبع، لم يكن لدى القاضي الجديد الوقت الكافي لمراجعة ملف القضية، ورغم ذلك قرر عقد الجلسة في موعدها، ما يعكس نيته على إلحاق الضرر بحناش وحرمانه من محاكمة عادلة.

وفي تونس خضع حناش لمراقبة مكثفة وترهيب متعمد من جانب قوات الأمن التونسية، في تواطؤ واضح مع جهاز القمع في الجزائر. ففي 14 نوفمبر 2022، ظهرت شرطة مكافحة الإرهاب التونسية في موقع اعتاد حناش زيارته بانتظام، بحجة البحث عن مريض. وقد تزامنت هذه الزيارة الأمنية مع موعد زيارته المعتاد، مما ينم أنه كان تحت المراقبة.

في يوم 14 نوفمبر 2022، حصلت على بطاقة لاجئ، ولكن في الوقت نفسه، ظهر رجال أمن تابعين لقوات مكافحة الإرهاب التونسية في [هذا الموقع] بحثًا عن مريض يحمل الجنسية العربية، وذلك في نفس يوم وتوقيت موعدي المعتاد.

مقابلة للمركز مع زكريا حناش في 11 أبريل 2024

منذ ذلك اليوم، كنت أقوم بتغيير المسكن كل ثلاثة أيام، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر. وكانت جميع تنقلاتي مع محامٍ.. ولم يتسبب هذا في تعطيل حياتي فحسب، بل فرض أعباء مالية شديدة

في مارس 2023، وبينما كان لا يزال في تونس، تمت إدانة حناش غيابيًا وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قِبَل محكمة جزائرية. كما صدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه في هذا الوقت.

جدير بالذكر، أن حناش قد عانى أيضًا (بضغط من الجزائر) للحصول على صفة لاجئ. ففي البداية واجه طلبه بإعادة التوطين في فرنسا تعقيدات جمة؛ أدت لتعليق العملية وإعادة توجيه ملفه لكندا. وفي23 نوفمبر سافر إلى رومانيا مؤقتا، ثم وافقت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في كندا على إعادة توطينه في 19 ديسمبر 2023 وانتقل لكندا، حيثما يواصل جهوده في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة.

3-إجراءات حظر السفر (حظر العودة) لتضييق الخناق على النشطاء المقيمين بالخارج

وظفت السلطات الجزائرية إجراءات حظر السفر لمنع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين بالخارج من مغادرة الجزائر بمجرد عودتهم المؤقتة في زيارات عائلية لذويهم. وقد تتعرض أسرهم أيضًا للملاحقة والترهيب، في محاولة متعمدة من جانب الحكومة الجزائرية لفرض شبكة من القمع تحاصر النشطاء وأسرهم، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ومعاقبتهم على أي شكل من أشكال التواصل أو تبادل الدعم عبر الحدود. هذا النهج القائم على المراقبة الشاملة لأنشطة النشطاء الجزائريين بالخارج على الإنترنت، واعتقالهم أو محاكمتهم بمجرد عودتهم للجزائر، يستهدف نشر الخوف بين الجالية الجزائرية، وقد يكون له تأثير مخيف على قدرة الجزائريين في الخارج على المعارضة أو حتى التضامن مع ضحايا القمع في الداخل.

في 19 فبراير 2022، منعت السلطات الجزائرية لزهر زويمية، [22] من العودة لمقر إقامته في كندا (مونتريال) من مطار قسنطينة، دون مبرر قانوني أو قرار بتقييد حقه في السفر، مما حال دون الطعن على هذه القيود أمام المحكمة.

لزهر زويمية، عضو منظمة العفو الدولية في كندا، وفني في شركة كهرباء عامة في كيبيك، احتجزته شرطة المطار، وأمره ضابط المطار بتسليم هاتفه دون تقديم قرار من النيابة العامة. ثم تم نقله لثكنة عسكرية في قسنطينة، حيثما جرى استجوابه بشأن مشاركته في احتجاجات حركة الحراك في مونتريال، وارتباطاته المزعومة بحركة تقرير مصير القبائل (ماك) و(حركة رشاد).

وفي 22 فبراير 2022، أمر قاضٍ في محكمة الدرجة الأولى بقسنطينة بحبس زويمية احتياطيًا بتهمة الإشادة بمنظمة إرهابية وتمويلها، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وتم الإفراج عنه مؤقتًا في 30 مارس. وفي 6 أبريل 2022، أبدل قاضٍ في المحكمة نفسها التهمة إلى المساس بوحدة التراب الوطني، وفق المادة 79 من قانون العقوبات.

وخلال محاولة ثانية للسفر إلى كندا، في 9 من أبريل 2022، من مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة، حيث رافق زويمية ممثلان من السفارة الكندية ومحاميه، احتجزه أحد ضباط شرطة المطار في مكتبه لساعات لحين غادرت الطائرة التي كان سيستقلها. ومنعته السلطات من ركوب طائرة أخرى إلى برشلونة في وقت لاحق من اليوم نفسه. وفي 5 مايو 2022، تمكن زويمية أخيرًا من مغادرة الجزائر والعودة إلى كندا. ومن هناك، أخبر مركز القاهرة أنه علم بصدور حُكم غيابي بحقه بالسجن خمس سنوات.

كنت جزءً من الحراك في كندا، ولم أشارك في كل الأنشطة، ولكن كانت هناك العديد من التجمعات والمظاهرات والمنتديات الرقمية التي ناقشت تطورات الحراك. انضممت لها كلما سنحت الفرصة، لكن آخرين كانوا أكثر التزامًا وشاركوا بنسبة 100٪.

(مقابلة للمركز مع لزهر زويمة في 2 فبراير 2024)

وبالمثل، تم احتجاز الفنانة جميلة بن طويس المقيمة في فرنسا بمجرد عودتها في زيارة مؤقتة للجزائر، على خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير وانتقادها للحكومة الجزائرية.

جميلة، قابلة (تحترف توليد النساء) وشاعرة ومغنية، شاركت في حركة الحراك، وكتبت الشعر والأغاني الوطنية. وفي باريس، كانت غالبًا ما تلقي قصائدها في ساحة الجمهورية. وقد تم تداول أغانيها الخاصة بالحراك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. في 25 فبراير 2024، سافرت بن طويس إلى الجزائر لزيارة والدتها المريضة. وبمجرد وصولها مطار الجزائر، استجوبتها شرطة المطار وصادرت وثائق سفرها، وتم اعتقالها قبلما يُطلق سراحها في 28 فبراير 2024، مع إلزامها بالحضور إلى مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء. وهناك، واجهت مزيدًا من الاستجواب بشأن مشاركتها في الحراك، وآرائها السياسية، كما تطرق الاستجواب إلى أغنية من تأليفها وغنائها.

في 3 مارس 2024، مثلت جميلة أمام النيابة العامة في محكمة سيدي محمد بالجزائر. وبعد ذلك أحالت النيابة العامة قضيتها إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرًا باحتجازها بسجن القليعة، على خلفية ثلاث تهم؛ الانتماء إلى كيان إرهابي وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية.

وفي 13 مارس 2024، أكدت غرفة الاتهام أمر الاحتجاز، كما أكدت التهم الموجهة إليها. وقد شهدت القضية تطورًا مهمًا في 28 مايو 2024، حينما قررت غرفة الاتهام إسقاط تهمة الانتماء لكيان إرهابي (المادة 87 مكرر) بينما تم تأكيد التهمتين المتبقيتين بالتحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية. ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح "سيدي امحمد".

تأجلت محاكمة جميلة التي كان من المقرر عقدها في 20 يونيو 2024 إلى 27 يونيو 2024. وفي 4 يوليو 2024، حُكم عليها بالسجن عامين وغرامة 100 ألف دينار جزائري بتهمة المساس بأمن ووحدة البلاد والتحريض على تجمهر غير مسلح.

تحمي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويعتبر احتجاز الأفراد الذين يمارسون هذه الحقوق، مثل جميلة وزويمة، متعارضًا مع هذه المعايير. فضلًا عن خطورة تفسير التهم الفضفاضة المتعلقة بـ «المساس بسلامة الدولة وأمنها» و«التحريض على التجمهر غير المسلح» على نطاق واسع وتوظيفها لاستهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن مراقبة الأنشطة السياسية ومنشورات المغتربين، واعتقالهم بمجرد عودتهم للجزائر، وفرض حظر العودة لمقار إقامتهم بالخارج يعكس بجلاء التدابير الواسعة التي تستخدمها الحكومة الجزائرية لقمع المعارضة، ويمتد نطاق تأثيرها خارج الحدود الوطنية.

4- ملاحقة العائلات

في 30 مارس 2022، اعتقلت السلطات الجزائرية عبد الرحمن زيتوت، شقيق محمد العربي زيتوت. إذ داهت قوات أمنية مسلحة (بعضهم مقنعين وآخرين بملابس مدنية) متجره، في الطابق الأرضي بمقر إقامة عائلته. وفي أعقاب المداهمة، تم اقتياد عبد الرحمن لمكان مجهول، ولم تتمكن العائلة من معرفة مكان احتجازه حتى 4 أبريل 2022؛ حينما علموا باحتجازه في سجن الحراش في ضواحي الجزائر العاصمة.[23]

خلال الأيام الأولى من احتجازه، خضع عبد الرحمن لاستجواب مطول في مركز الشرطة المركزي بالجزائر العاصمة، ارتكز بالأساس على علاقته بأخيه في لندن، والتوجهات السياسية لكليهما، ومشاركتهما في الحراك. وفي 5 أبريل 2022، مثّل عبد الرحمن أمام النيابة العامة في محكمة سيدي محمد بالجزائر، مواجهًا تهم الإرهاب ونشر معلومات كاذبة. وقد استندت هذه الاتهامات إلى شهادة ضابط الجيش السابق (محمد بنحليمة)، التي على الأرجح تم انتزاعها بالإكراه تحت وطأة التعذيب؛ إذ أشارت إلى تورط عبد الرحمن في جرائم الإرهاب والتخريب. ورغم الافتقار لأدلة ملموسة وإنكار عبد الرحمن هذه الاتهامات؛ أصدر القاضي أمرًا بحبسه احتياطيًا. وأكدت محكمة الاستئناف القرار لاحقًا في 20 أبريل 2022.

جادل محامي عبد الرحمن بأن التهم الموجهة لموكله ذات دوافع سياسية، تستند لاعترافات منزوعة بالإكراه، وقد تراجع عنها بنحليمة لاحقًا، مؤكدًا تعرضه للتعذيب، لكن تم رفض الطلب الثاني بالإفراج عنه بكفالة في 9 يونيو 2022. وفي محاولة للاحتجاج على احتجازه التعسفي، أضرب عبد الرحمن عن الطعام من 14 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2022.

أثناء الاحتجاز، تدهورت أوضاعه الصحية بشكل خطير؛ مما أدى لنقله وإيداعه المستشفى حتى 11 سبتمبر 2022. وفي فبراير 2023، خاض عبد الرحمن زيتوت إضرابًا جديدًا عن الطعام.[24] وكان هذا احتجاجه الثالث من نوعه منذ سجنه. وفي 12 يوليو 2023 مثل عبد الرحمن زيتوت أمام المحكمة الجنائية بالدار البيضاء وفي 23 من الشهر نفسه، جرت محاكتهم بتهم؛

وبسبب غياب الأدلة الملموسة في القضية على هذه الاتهامات، اكتفت المحكمة بإدانته بـ؛ نشر أخبار كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام والأمن، وإهانة هيئة نظامية. وحُكِم عليه بالسجن عامين.

إن احتجاز عبد الرحمن زيتوت، باعتباره تكتيكًا لإسكات المعارضة في الخارج وترهيب النشطاء، يثير مخاوفًا جدية بشأن التزام الجزائر بالمعايير القانونية الدولية وحماية الحريات المدنية. ففي 20 أكتوبر 2023، أصدرت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي رأيها في القضية، مشيرًة إلى أن: «السيد زيتوت محتجز على أسس تمييزية، بما في ذلك بسبب صلاته العائلية وكإجراء انتقامي بسبب نشاط وآراء سياسية لعضو عائلته المنفي. وتعد هذه حالة إدانة بسبب الروابط العائلية».[25]

ومن مطار تونس، في 3 فبراير 2023، تم اعتقال بوراوي بتهمة دخول تونس بطريقة غير شرعية في محاولة للفرار إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي. ولأنها تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، لم يتم تسليم بوراوي إلى الجزائر بمساعدة من السفارة الفرنسية في تونس. وتمكنت أخيرًا من مغادرة تونس إلى فرنسا في 8 فبراير 2023. لكن رحيلها أثار خلافًا دبلوماسيًا بين الجزائر وباريس. وفي 24 فبراير 2023، أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بحبسها ثلاثة أشهر بتهمة دخول تونس بشكل غير قانوني. وفي 7 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة جزائرية في قسنطينة حكمًا غيابيًا بحبسها لمدة 10 سنوات.

وفي غضون أيام من رحيل بوراوي لفرنسا، اعتقلت السلطات الجزائرية والدتها (خديجة بوراوي 71 عامًا)، وابن عمها ياسين بن طيب، وسائق التاكسي الذي نقلها لتونس جمال مياسي، والصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة لو بروفينسيال، وأحد ضباط الحدود.[26] وذلك بتهمة تشكيل منظمة إجرامية، وتسهيل الخروج من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر شبكة إجرامية، على خلفية مساعدة أميرة بوراوي على مغادرة البلاد.[27] بينما صرحت أميرة بوراوي في مقابلة تلفزيونية أنها عبرت الحدود دون مساعدة من بن جامع أو أي ضابط حدود.

وفيما تم إطلاق سراح والدة أميرة بوراوي في 20 فبراير ووضعها تحت المراقبة القضائية، ظل ياسين بن الطيب (ابن عمها) رهن الحبس الاحتياطي في سجن بوصوف بالقسنطينة من 10 فبراير وحتى 7 نوفمبر 2023. ولاحقًا، أصدرت محكمة قسنطينة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق (علي تكعيدة)، ضابط شرطة الحدود، وحكمًا آخر بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق خديجة والدة أميرة بوراوي.

وفي قضية أخرى منفصلة، واُجه بن جامع اتهامات إضافية بتلقي تمويل أجنبي أو محلي لارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات،[29] وتهمة نشر معلومات سرية بموجب المادة 38 من الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، وهي القضية التي اشترك معه فيها (بالاتهامات نفسها)، الباحث الجزائري رؤوف فرح.[30]

وفي 26 أكتوبر 2023، تمت محاكمة كليهما، وصدر الحكم بحقهما، بالحبس ثمانية أشهر، بالإضافة لعقوبة السجن لمدة عام آخر مع وقف التنفيذ. وكان محامي فرح، كوسيلا زرقين، قد أوضح خلال جلسة الاستماع في 22 أغسطس 2023؛ أن موكله لم ينشر قط أي وثيقة سرية، ولم يتلق أي أموال، لكنه قدم أموالًا للسيد بن جامع، وأكد استحالة أن تكون هذه الأموال بغرض المساس بالنظام العام.

بعد صدور حكم غيابي في الجزائر بحبس الصحفي عبدو سمار واللاجئ في فرنسا، امتد القمع ليشمل أطفاله المقيمين في الجزائر. فبحسب سمار تمكن طفليه الذين بقيا في الجزائر من زيارته في فرنسا مرتين منذ مغادرته الجزائر عام 2019. وفي صيف2021، حصل على قرار بالحق في لم شمل أسرته في فرنسا، بما يسمح بانتقال طفليه للعيش معه بشكل دائم في فرنسا. إلا أن السلطات الجزائرية عرقلت إجراءات خروجهم، ومنعت الأطفال في المطار من المغادرة، الأمر الذي حال دون لم الشمل.

هذا الإجراء المتمثل في منع طفلين من لم شملهما مع والدهم، يعد مؤشرًا على عنف تكتيكات المضايقة والترهيب واسعة النطاق التي تستخدمها السلطات الجزائرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج.

وبالمثل، فإن قضية الدكتور (بن بابا علي محمد) تسلط الضوء بشكل أكبر على هذا النمط من المضايقات العائلية. بن بابا علي، طبيب تخدير وعناية مركزة وناشط سياسي مقيم في فرنسا، تعرضت أسرته وشركاؤه في الجزائر لمضايقات واستجوابات في أوائل عام 2023 بسبب نشاطه.

بدأت الأحداث حينما اعتقلت الشرطة الجزائرية شقيق (بن بابا علي) وأحد أصدقائه في أوائل عام 2023، واحتجزتهما لمدة 72 ساعة. وتم استجوابهما بشأن المعاملات المالية مع (بن بابا علي)، وارتباطاته في الجزائر، وانتماءاته لحركات سياسية مثل حركة (رشاد) وحركة (ماك).

لقد سألوا أخي: هل يرسل أخوك في فرنسا أموالاً إلى أشخاص في الجزائر؟ ومن هم أصدقاؤه في الجزائر؟ هل تعلم أنه متورط مع رشاد وماك؟

وفي أعقاب ذلك، استجوبت الشرطة شقيق آخر له، وزوجة أخيه، وأحد أصدقائه بشأن آرائه السياسية ونشاطاته، ثم استجوبت الشرطة أيضًا شقيق زوجته، بغرض جمع المعلومات عن الأنشطة السياسية للدكتور بن بابا علي.

في مايو 2023، تعرضت زوجة الدكتور (بن بابا علي) أيضًا لمضايقات مماثلة. فبمجرد وصولها إلى الجزائر، ظهر ضباط الشرطة القضائية بملابس مدنية أمام منزل عائلتها، في سيارة فولكس فاجن بولو بيضاء، وأبلغوها بالحضور إلى مركز الشرطة في صباح اليوم التالي. وخلال استجوابها، استفسرت الشرطة عن جوانب مختلفة من حياة الدكتور (بن بابا علي) الشخصية، بما في ذلك أنشطته السياسية وممارساته الدينية وارتباطاته بمجموعات سياسية ودينية مختلفة. كما طرحوا عليها أسئلة شخصية تتسم بالتطفل الشديد. وبعد الاستجواب، طُلب منها التوقيع على محضر أقوالها قبل السماح لها بالمغادرة.

لقد سألوا [الشرطة] زوجتي إذا كنت أضربها، وإذا كنت ناشطًا سياسيًا في تسعينيات القرن الماضي، وإذا كنت إسلاميًا، وإذا كنت أطلق لحية طويلة، وإذا كنت متورطًا مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإلى من أتحدث.

وبالمثل، تروي الصحفية والناشطة منار منصري لمركز القاهرة إنها بعدما اضطرت في نوفمبر 2018 إلى الفرار لتونس، نتيجة الضغوط والتهديدات المتزايدة التي واجهتها في الجزائر بسبب نشاطها. قبل فرارها من البلاد، تعرض شقيقها للاعتقال وواجهت عائلاتها مضايقات مستمرة.

عملت منار منصري قبل مغادرتها الجزائر كصحفية في صحيفة منبر الغرب اليومية والجمهورية، فضلًا عن عملها كرئيسة لقسم الأخبار المحلية في صحيفة الرأي اليومية. منصري أيضًا مؤسِّسة شبكة عين المكان الإخبارية، وهي شبكة إعلام بديلة في الجزائر أغلقتها السلطات، واعتقلت العديد من مراسليها. وفي 2019، انتقلت منصري إلى تركيا، حيثما واصلت عملها كصحفية في قناة الشرق الأوسط التلفزيونية وأسست شبكة الدفاع عن حقوق التدوين في الجزائر. وقد ذكرت منصري لمركز القاهرة أنه برغم إرسال السلطات الجزائرية ثلاثة طلبات على الأقل لتسليمها، إلا أن السلطات التركية رفضت. ومع ذلك، لا تزال مهددة بخطر الإعادة القسرية إلى الجزائر، لاسيما بعدما تم تصنيفها رسميًا في فبراير 2022 كإرهابية في القائمة الوطنية الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية، بزعم انتمائها لحركة (رشاد)، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.[31]

في 2 يناير 2023، حكمت المحكمة الجنائية الابتدائية في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة على منار منصري (إلى جانب الناشطين محمد زيتوت وأمير بوخرص) غيابيًا بالسجن 20 عامًا، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار أمريكي) وإصدار مذكرة توقيف دولية ضدها. وذلك بتهمة ارتكاب أعمال تخريبية مزعومة، وتعريض وحدة وأمن الجزائر للخطر أثناء حرائق الغابات التي اندلعت في 6 نوفمبر 2020 بمنطقة قوراية في ولاية تيبازة.[32] وذلك رغم أن منار منصري كانت قد فرّت من الجزائر قبل هذه الحرائق بعامين. وكانت هذه الحرائق جزءً من سلسلة حرائق اندلعت بالتزامن في11 ولاية عبر الجزائر؛ وزعمت التحقيقات القضائية لاحقًا أنها كانت نتيجة أعمال حرق إجرامية متعمدة تهدف لزعزعة استقرار البلاد.

وفي فبراير 2023، اعتقلت الشرطة الجزائرية شقيقها بينما كان في طريقه للعمل، وخضع لاستجواب "متطفل" لمدة 12 ساعة تضمن أسئلة شخصية حول علاقته بأخته وتفاصيل شخصية عن حياتها.

سألت الشرطة أخي: هل ترسل أختك أموالًا؟ من يعتني بابنتها في الجزائر؟ كيف حالها؟ ما نوع الكتب التي تقرأها؟ متى بدأت نشاطها؟

مقابلة للمركز مع منار منصري في 8 مايو 2024

في مقابلته مع مركز القاهرة في 26 سبتمبر 2024، أشار منصري أنه في سبيل تجنب المزيد من الملاحقة، قرر الفرار من الجزائر. إذ سافر إلى بلد أخر حيث تقدم بطلب اللجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وانضمت إليه زوجته وأطفاله لاحقًا، ولا يزال ينتظر القرار النهائي بشأن وضعه كلاجئ.

في أعقاب مغادرة أحمد منصري الجزائر، استمرت عائلته في مواجهة المضايقات والترهيب من جانب الحكومة الجزائرية. ففي يوم 22 سبتمبر 2024، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، ألقت أجهزة الأمن في منطقة قصر الشلالة القبض على شقيق أحمد أمام متجره. وتم نقله إلى منزله وتفتيشه، كما تم اعتقال زوجته وأطفاله الصغار. وبحلول الساعة 11:15 صباحًا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد أحمد وأحد أشقائه، وتفتيش منزل الأب، واقتياد الجميع لمركز شرطة منطقة قصر الشلالة. لاحقًا تم إطلاق سراح القصر، فيما خضع الآخرين لاستجواب بشأن مكان تواجد أحمد منصري ومن قدم له المساعدة في مغادرة الجزائر، وقد نفى أفراد العائلة معرفتهم بمكانه أو من ساعده في الهروب. وفي وقت لاحق تم إطلاق سراح الأب وأحد الأشقاء وزوجة أحدهم، بينما تم نقل شقيق أخر لمكتب أمن ولاية تيارت، حيثما خضع لاستجواب جديد بشأن مكان أحمد، واتهامه بمساعدة شقيقه في الفرار، وقد نفى بدوره هذه الاتهامات. وقبيل الإفراج عنه في الحادية عشر مساءً من اليوم نفسه، حذرته الأجهزة الأمنية من خطورة ما ينشره أخيه (أحمد) على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى تعتبره السلطات الأمنية (مضر بمصلحة الوطن وأمنه)، وهددته باعتقال أفراد الأسرة بشكل منهجي في حال واصل أخيه نشر هذا المحتوى.

5- توظيف الجزائر لنظريات المؤامرة لقمع المعارضة في الداخل وفي المهجر:

استخدمت الحكومة الجزائرية بشكل استراتيجي سردية المؤامرة لتبرير القمع واسع النطاق بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. إذ أن للقمع العابر للحدود الوطنية دور محوري في تعزيز سردية مفادها أن المعارضة والنشاط الحقوقي يشكلان جزءً من مؤامرة أكبر ضد الدولة، تحيكها منظمات يتمركز أعضاؤها داخل الجزائر وخارجها.

في هذا الجزء، نستعرض قضيتين راجعهما مركز القاهرة، تكشفان عن حالات 10 نشطاء (بعضهم مقيمين بالخارج)، واجهوا تهم «الإرهاب» وتقويض أمن الدولة ووحدتها. فضلًا عن مقاضاة العديد من الأفراد، بمن في ذلك مدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب علاقاتهم المزعومة مع حركتي (رشاد) و(ماك) دون أي دليل على تورطهم في أعمال عنف أو تحريض على الكراهية أو تمييز.

حرائق 2021 ومقتل جمال بن إسماعيل

رغم أن قضية اغتيال جمال بن إسماعيل قد تمحورت في البداية حول أحداث وقعت داخل الجزائر، إلا أنها اكتسبت بُعدًا عابرًا للحدود الوطنية، بعد توسع السلطات الجزائرية في ملاحقة النشطاء المقيمين في الخارج، وربطهم بنظرية مؤامرة ذات نطاق أوسع. إذ اتهمت السلطات الجزائرية أفرادًا مقيمين في دول مثل فرنسا وكندا بالتورط في مقتل الناشط جمال بن إسماعيل، وحرائق منطقة القبائل التي وقعت عام 2021 علمًا بأن بعضهم كان خارج الجزائر أثناء هذه الوقائع. كما اتخذت السلطات الجزائرية من هذه الأحداث ذريعة لاستهداف أعضاء ومتعاطفين مع حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) واتهامهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وفرض عقوبات قاسية بحقهم، وصلت حد الإعدام.

في نوفمبر 2022، حكمت المحكمة الجنائية الابتدائية في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة على 54 فردًا، بينهم خمسة تم الحكم عليهم غيابيًا وامرأة واحدة، بالإعدام، لدورهم المزعوم في مقتل الناشط جمال بن إسماعيل في ولاية تيزي وزو، في 11 أغسطس 2021، أثناء حادثة الحرائق التي دمرت منطقة القبائل.

ألقت السلطات بالمسئولية على (حركة ماك)، وهي منظمة يعيش معظم قيادتها في الخارج خاصة في فرنسا، في إشعال الحرائق ومقتل 90 شخصًا، فضلًا عن مقتل الناشط بن إسماعيل. ومن بين الـ 54 المدانين، 4 أفراد على الأقل كانوا خارج الجزائر وقت الأحداث، ووقت المحكمة وصدرت الأحكام بحقهم غيابيًا. واستندت محاكمتهم لصلتهم المزعومة بحركة تقرير مصير القبائل (ماك) أو تغطيتهم للأحداث، وليس إلى أي تورط مباشر في عمليات الاغتيال أو إشعال الحرائق. ورغم أن هذه القضية تتعلق في المقام الأول بأفراد داخل الجزائر، فإن توريط أولئك الذين يعيشون في الخارج في سردية المؤامرة منح السلطات الجزائرية ذريعة لملاحقة هؤلاء الأفراد قضائيًا، بزعم صلاتهم بالمؤامرة الأوسع المزعومة، التي تبرر بها السطات الجزائرية قمعها العابر للحدود الوطنية للمعارضة.

وقد استنكرت جماعات حقوق الإنسان انتهاك معايير المحاكمة العادلة في هذه القضية. إذ واجه العديد من المتهمين، الذين كانوا جزءً من مجموعة من 116 فردًا تمت محاكمتهم جماعيًا في هذه القضية، اتهامات مرتبطة بانتمائهم أو تعاطفهم مع حركة تقرير مصير القبائل (ماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية كمنظمة «إرهابية» في يونيو 2021. وقد افتقرت المحاكمات للشفافية والنزاهة، وسط مزاعم أن اثنين على الأقل من المتهمين الذين حوكموا غيابيًا لم يتم إبلاغهم بشكل صحيح بالتهم أو توقيت المحاكمة، مما يُمثّل انتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة.[33] وكانت إجراءات المحكمة مغلقة أمام المراقبين، بما في ذلك عائلات الضحايا، مما أدى إلى تقويض شفافية العملية القضائية.

ووفقًا للمراجعة التي أجراها مركز القاهرة لقرار الاتهام الصادر عن غرفة الاتهام في 16 يونيو 2022، فإن محاكمة الأفراد المنتمين إلى (حركة ماك) قد استندت إلى تفسير واسع لقوانين مكافحة الإرهاب. إذ واجه ما لا يقل عن 12 فردًا المحاكمة لمجرد انتمائهم إلى (حركة ماك) أو تعاطفهم معها أو متابعتهم لها على وسائل التواصل الاجتماعي، دون ثبوت انخراطهم في أي عمل إجرامي. كما نلاحظ أن شخصًا واحدًا قد حوكم لمجرد أن أحد أصدقائه مرتبط بالحركة، على نحو يكشف حجم توظيف قوانين مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة السياسية. كما تؤكد مراجعة مركز القاهرة للائحة الاتهامات أن السلطات الجزائرية قد اعتمدت على أدلة بشأن وجود روابط مالية واتصالات مع كيانات أجنبية لبناء قضيتها ضد نشطاء (حركة ماك)؛ بما يُعزز سردية المؤامرة الواسعة النطاق، والتأكيد على دور «الأيادي الخارجية» التي تحرك المؤامرة.

وقد أورد اثنين من المحامين الذين توليا الدفاع عن المتهمين عدة انتهاكات إجرائية في المحاكمة. فوفق أحد محامي الدفاع، اعتمد القاضي بشكل كبير على أقوال أدلى بها المتهمون للشرطة ومقاطع فيديو التقطها المتهمون أثناء اغتيال جمال بن إسماعيل. وزعم ما لا يقل عن 15 متهم أن أقوالهم انتزعت تحت الإكراه. وقال محمد العسكري، أحد المتهمين، للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، بأساليب تشمل الصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق، كما تم تهديده بالاغتصاب. ورفض القاضي إثبات ادعاءاته بالتعرض للتعذيب، مشيرًا إلى أنه على المتهم تقديم شكواه للنيابة العامة. كما رفض القاضي سماع الشهود، وقرر عقد جلسة محاكمة مغلقة، بحضور أسر الضحايا فقط. ومن بين المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، أربعة متهمين كانوا خارج الجزائر وقت وقوع الأحداث، مثل أكسيل بلعابسي، أحد مسئولي حركة (ماك) المقيمين في فرنسا، والذي لم يزر الجزائر منذ أغسطس 2019. وقد ورد اسمه في سجلات القضية أثناء استجواب المعتقلين حول جهة اتصال لحركة (ماك). كما تمت إدانة مراد إيتيم مدير قناة Taqvaylit التلفزيونية، المقيم في كندا، غيابيًا، رغم عدم عودته للجزائر منذ 2016. وقد جاءت إدانته بسبب تغطيته الإعلامية للأحداث فضلًا عن إرساله أموالًا من كندا لأحد أعضاء (حركة ماك)، قبل أن تندلع الحرائق في منطقة القبائل.[34] وأشار القرار الذي راجعه مركز القاهرة لثلاثة تحويلات مصرفية منفصلة، بلغت قيمتها الإجمالية 260 ألف دينار(حوالي2000 دولار أمريكي).

واجه هؤلاء المتهمين اتهامات بالارتباط بحركة (ماك)، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم على نطاق واسع أي ارتباط بكيان إرهابي. وشملت محاكمة النشطاء بموجب هذه المادة أولئك الذين يعيشون في الخارج. وقد حرصت السلطات الجزائرية على توظيف نظرية المؤامرة التي تتهم منظمات مثل (حركة ماك)، التي تعمل في الجزائر والخارج، بالسعي إلى إثارة الفتن الداخلية. ومنذ يونيو 2021، تم توسيع تعريف الإرهاب في الجزائر ليشمل الأفعال التي تهدف إلى «العمل، أو التحريض بأي وسيلة كانت، على الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية، وتقويض سلامة التراب الوطني أو التحريض على ذلك بأي وسيلة كانت».[35] منذ أبريل 2021، استخدمت السلطات الجزائرية المادة 87 مكرر على نطاق واسع لمقاضاة وإدانة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.[36] وتضمنت التهم الأخرى الموجهة إلى المتهمين:

بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق أحكام القانون 20-05، وهو يتعلق بمنع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وتحديدًا المادتين 31(1) و35.

بشكل عام، تستند حجة المحكمة إلى نظرية مؤامرة تتهم (حركة ماك) بالتخطيط للحرائق وقتل جمال بن إسماعيل. وتذهب المؤامرة إلى أبعد من ذلك وفقًا للرئيس تبون، الذي صرح خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للأمن في 18 أغسطس 2021، أنه بالإضافة إلى (حركة ماك)، فإن (حركة رشاد) أيضًا تتحمل مسئولية الحرائق. وأضاف أن (حركة ماك) مدعومة من المغرب و«الكيان الصهيوني» (في إشارة إلى إسرائيل)؛ بهدف زعزعة استقرار الجزائر. ومن ثم، وضع الرئيس إطارًا للمؤامرة باعتبارها مدعومة دوليًا بهدف زعزعة استقرار الجزائر.[37] وتعتمد هذه النظرية على أدلة ثانوية ضعيفة واستدلالات قائمة على التخمين دون أدلة ملموسة. ويبدو أن الحجج الواردة في لائحة الاتهام الصادرة في 16 يونيو 2022 قد ترجمت هذا الخطاب السياسي إلى قضية معروضة أمام المحاكم. وتم إجراء فحص دقيق لنشاط المشتبه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن أي شيء قد يتضمن تلميحًا يشير لانتمائهم لـ (حركة ماك) وأن لهم دورًا في الترويج لـ «أجندة انفصالية». كما قدمت السلطات أدلة على الدعم المالي المقدم لنشطاء (حركة ماك)، موضحةً كيف تم استخدام الأموال لتسهيل أنشطتهم. وتسليط الضوء على الصلات المالية بين أعضاء (حركة ماك) وكيانات أجنبية، بهدف التأكيد على البعد الدولي المزعوم للمؤامرة. وتم اعتبار النشاط على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك النشاط العام، وعلى صفحات موقع فيس بوك، واعترافات الأفراد للسلطات بأنهم تواصلوا مع (حركة ماك)، كدليل على جهود منسقة لمنظمات تأسست في الخارج بهدف تقويض السيادة الجزائرية.

قضية وهران

تُعد قضية وهران من بين أبرز الحالات التي يظهر فيها القمع العابر للحدود الوطنية كأداة أساسية في قمع المعارضة داخل الجزائر وخارجها، إذ تعتبر أول قضية تستخدم فيها السلطات تهمًا مرتبطة بالإرهاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

راجع مركز القاهرة قرار غرفة الاتهام في المحكمة الابتدائية في وهران، المؤرخ 7 أكتوبر 2022. وجاء فيه أن القضية تضم 24 متهمًا، بينهم نشطاء بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان مثل قدور شويشة، الأستاذ الجامعي ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،[38] والصحفية جميلة لوكيل، بالإضافة إلى نشطاء مقيمين في الخارج مثل مراد دهينة، ومحمد العربي زيتوت، وأمير د.ز، وأعضاء يُزعم انتماءهم لحركة (رشاد) في الجزائر.

تبدأ لائحة الاتهام بأن أجهزة الأمن في وهران جمعت معلومات حول كيفية تلقي أعضاء حركة رشاد، في جميع أنحاء الجزائر، تعليمات من قيادتهم في الخارج للتسلل إلى حركة الحراك والتحريض على الاضطرابات في البلاد. وفي أعقاب ذلك، تم توجيه عدة تهم إلى نشطاء الحراك، من بينها تجنيد مرتزقة لصالح قوة أجنبية، وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة، والتي تصل عقوبتها للإعدام، والتآمر على أمن الدولة، والانضمام لمنظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الداخل، والترويج لمنشورات تضر بالمصلحة الوطنية. واستندت هذه التهم للمواد 76 و77 و78 و87 مكرر و96 من قانون العقوبات على التوالي. وقد استند الاتهام بشكل كبير إلى اعترافات ياسر رويبح، المتهم بعضوية (حركة رشاد) والمشاركة في أنشطتها.

ارتكزت قرينة الادعاء على المزاعم القائلة بأن أنشطة حركة رشاد تُمثّل خطرًا واضحًا على الأمن القومي، والتأكيد على الطبيعة التنظيمية للحركة، والدعم المالي الذي تحصل عليه من مصادر دولية، واستخدامها الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق وتوسيع نطاق الاحتجاجات. ومن ثم، تأسست استراتيجية الادعاء العام على تصوير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين كإرهابيين ومتآمرين، يتلقون الأوامر والتمويل من منظمات غير قانونية في الخارج، وذلك على نحو يخدم الغرض المتمثل في حظر الحراك وتقويض دعوتها المشروعة للإصلاحات السياسية.

وفي كثير من الأحيان استخدم الرئيس عبد المجيد تبون، ومسئولين حكوميين آخرين، خطابًا يصور المعارضة كجزء من مؤامرة مدعومة من الخارج. كما اتهم النظام الجزائري حركة الحراك بأنه قد تم اختراقها من قِبَل «عناصر انفصالية» و«حركات غير قانونية لها صلة بالإرهاب» هدفت إلى التحريض على العنف، وذلك وفقًا لما أشار إليه الرئيس تبون في 6 أبريل 2021، عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن.[40] تُستخدم هذه الرواية لحشد الدعم الشعبي لإجراءات الحكومة وتصوير جماعات المعارضة على أنها مجموعات من الخونة الذين يعملون ضد مصالح الأمة. ومن خلال تصنيف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم عملاء أجانب أو إرهابيين، تخلق السلطات الجزائرية مناخًا من الخوف والشك، مما يسهل تبرير التدابير القمعية التي تتخذها. قد صرح الرئيس تبون نفسه عدة مرات بأن الاحتجاجات وأنشطة المعارضة هي نتيجة تدبير قوى أجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر، مثل تصريحه في أعقاب حادثة جمال بن إسماعيل في منطقة القبائل، إذ ألقى باللوم على المغرب وإسرائيل كجهات تحريض على الأحداث التي دارت هناك. ويتردد صدى هذا الخطاب في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، والتي غالبًا ما تصور المتظاهرين والنشطاء كأدوات في أيدي الحكومات الأجنبية. وتهدف مثل هذه التصريحات إلى نزع الشرعية عن المعارضة السياسية الحقيقية وتبرير التدابير القاسية المتخذة بحق أولئك الذين يتحدون الوضع الراهن.

كل هذه الأمثلة توضح بجلاء استخدام الحكومة الجزائرية لنظريات المؤامرة لخنق المعارضة كاستراتيجية منهجية مصممة لقمع المعارضة السياسية والحفاظ على سيطرتها. ومن خلال قرارات المحاكم، ونسج القضايا ضد العديد من الأفراد واعتبارهم جزءً من مؤامرة أكبر ضد الدولة، ومواصلة الإشارة إلى التدخل الأجنبي في الجزائر؛ عززت السلطات مناخًا يتم فيه معاقبة النشاط السياسي الحقيقي، فضلًا عن إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيًا.

الخلاصة

يعكس هذا التقرير حول قمع السلطات الجزائرية العابر للحدود الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، صورة قاتمة للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تتم بذريعة حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وتوضح الحالات التي وثقها مركز القاهرة جهدًا متعمدًا من جانب السلطات الجزائرية لإجبار المعارضة على الصمت، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، عبر استغلال الآليات القانونية الدولية، وملاحقة العائلات، والتلاعب بالأحكام القانونية الفضفاضة. ولا تنتهك هذه الإجراءات القانون الجزائري فحسب، وإنما تتعارض أيضًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد الجزائر طرفًا فيه.

سلط هذا التقرير الضوء على نهج متعدد الأوجه لاستهداف المدافعين والنشطاء والصحفيين. فمن خلال توظيف الأطر القانونية القمعية والتدابير غير القانونية؛ تسعى السلطات الجزائرية إلى قمع الأصوات المعارضة ومنع انتقاد الدولة ومؤسساتها. ويتضمن ذلك إساءة استخدام الأدوات القانونية الدولية لملاحقة من يكشفون الانتهاكات مثل محمد عزوز بنحليمة ومحمد عبد الله؛ مما يعكس استعداد الجزائر لتوسيع نطاق قمعها خارج الحدود الوطنية، وتوظيفها للأدوات القانونية المخصصة للعدالة لسحق المعارضة السياسية. كما يوضح هذا التقرير بالتفصيل المدى التي يمكن للسلطات الجزائرية بلوغه في مضايقة واستهداف المعارضة.

إن مضايقة وترهيب أفراد الأسرة، كما رأينا في الاعتقال التعسفي لعبد الرحمن زيتوت، شقيق الناشط محمد العربي زيتوت، يعكس استراتيجية الدولة لترهيب وقمع المعارضين في الخارج، من خلال استهداف ذويهم في الداخل، علاوة على ذلك، فإن التلاعب بالأحكام القانونية، مثل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، لتجريم النشاط السلمي، يسلط الضوء على الحملة الأوسع التي تشنها الحكومة الجزائرية لقمع حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. كما يوضح التقرير بالتفصيل توظيف التدابير غير القانونية، بما في ذلك الإخفاء القسري، للقضاء على المعارضة السياسية. فاختطاف سليمان بوحفص من تونس وإعادته القسرية إلى الجزائر، حيث واجه اضطهادًا شديدًا، يسلط الضوء على المدى الذي يمكن للدولة الجزائرية بلوغه من أجل إحكام السيطرة وإسكات الأصوات الناقدة.

هذا القمع المنهجي يحظى بالدعم من خلال مجموعة من الآليات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعمل بشكل جماعي على تقويض سيادة القانون وتعريض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمواطنين العاديين لمخاطر جسيمة. فانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير لا تعكس تآكل الحريات الأساسية في الجزائر فحسب، بل تعكس أيضًا فشل آليات الدولة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لالتزامات الجزائر الدولية. وفي حين يتزايد الاعتراف بأن القمع العابر للحدود الوطنية يشكل تهديداً لحقوق الإنسان؛ إلا أنه لا يزال هناك الكثير من أجل دمج هذه الظاهرة في الآليات القانونية ونظم الإبلاغ الدولية.

أن القمع العابر للحدود الوطنية، لا يُشكّل خطرًا فقط على الأفراد المستهدفين وعلى سلامتهم وحياتهم، وإنما يُمثّل تحديًا عالميًا للمجتمع الدولي. وهو بمثابة جرس إنذار بأن التواطؤ أو الدعم الدولي لتآكل حماية الحقوق على المستوى الوطني قد يخلف آثارًا مدمرة على حماية حقوق الإنسان داخل النظام الدولي وفي سياقات وطنية أخرى. وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي ومختلف الدول عند معالجة القمع العابر للحدود الوطنية، إعطاء الأولوية للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة من خلال معالجة الانتهاكات والتجاوزات الوطنية المتفشية والواسعة النطاق لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

Share this Post